Mobilität & COVID-19

In der Corona-Krise hat sich das Mobilitätsverhalten gezwungenermaßen stark verändert[1]. Die mittel- bis langfristigen Wirkungen auf das Verkehrsverhalten sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und Studien. Ein Auszug davon im Rahmen des CMC Wiki's strukturiert aufbereitet und verfügbar gemacht werden. Schwerpunktmßig wird auf folgende Fragen eingegangen werden:

- Wie veränderte Corona zusammen mit der Digitalisierung die Mobilität der Zukunft?

- Welche langfristigen Potentiale haben sich in der Krise für online-Services und virtuelle Mobilität gezeigt? Was wird langfristig bleiben?

- Wie müssten sich Angebote verbessern, um die Möglichkeiten von Home-Office, Home-Schooling, Web-Konferenzen, e-Dienstleistungen zur Reduktion des Verkehrsbesser ausschöpfen zu können?

Da sich das alltägliche Leben mittlerweile wieder normalisiert hat, ist dieser Wiki-Artikel auch als ein Rückblick auf die Pandemielage zu sehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 COVID-19 & Mobilitätsverhalten weltweit

- 2 COVID-19 & Mobilitätsverhalten in Österreich

- 3 COVID-19 & Mobilitätsverhalten in Deutschland

- 4 COVID-19 & Mobilitätsverhalten in der Schweiz

- 5 Politische Maßnahmen zur Beeinflussung der Mobilität

- 6 COVID-19 & Virtuelle Mobilität

- 7 COVID-19 & Mobilitätsangebote

- 8 COVID-19 & Einstellungen, Wahrnehmungen

- 9 COVID-19 & Tourismus

- 10 COVID-19 & Klimawandel / Verkehrswende

- 11 COVID-19 & Folgen

- 12 Weblinks

- 13 Referenzen

COVID-19 & Mobilitätsverhalten weltweit

Henley Passport Index

Durch die Covid-19-Pandemie wurde das weltweite Mobilitätsverhalten in den Grundfesten erschüttert. Der Henley Passport Index zeigt, dass die Reisepassstärken durch das Virus stark gesunken sind. Auch nach der Pandemie haben diese sich auf dem Papier nicht wirklich geändert. 2024 sind mehrere Staaten mit 194 Ländern, in die man einreisen kann, führend. Seit der Gründung des Index 2006 kam es zu einer stetig wachsenden Reisefreiheit, die durch diverse Einreisebeschränkungen einen heftigen Dämpfer erfahren hatte. Mittlerweile sind die meisten Reisebeschränkungen wieder aufgehoben.

Studentische Mobilität

Das Erasmus Student Network (ESN) hat einen Bericht zu den Auswirkungen von Covid-19 auf die studentische Mobilität veröffentlicht. Darin wurden vom 19.-30. März 2020 knapp 22.000 internationale Studierende zu ihrem geplanten studienrelevanten Auslandsaufenthalt befragt. Ziel dieser Umfrage war es, eine Grundlage für Entscheidungen zu schaffen, die die momentanen Situationen der Studierenden betraf. Etwa zwei Drittel der Befragten setzen ihren Aufenthalt/ihre Mobilität wie geplant fort.

Google COVID-19 Community Mobility Reports

Google stellte mit diesem Service regions- bzw. länderspezifisch übersichtliche Darstellungen zur Mobilität in Corona-Zeiten im .csv und/oder .pdf-Format zur Verfügung.

COVID-19 & Mobilitätsverhalten in Österreich

Befragungen

Im März 2020 wurde im Rahmen des POVIMOB-Projektes eine Umfrage zu "Auswirkungen von Videokonferenzen, Telearbeit und Virtual Reality & Einfluss der Coronakrise" durchgeführt. Der entsprechende Endbericht ist seit Ende 2020 verfügbar.

Von Ende März 2020 bis Anfang April 2020 wurden im Auftrag der Mobilitätsagentur Wien mittels einer Online-Umfrage rd. 800 Wienerinnen und Wiener zum zu-Fuß-gehen und Radfahren während der Corona-Maßnahmen befragt. Die Studie Radfahren und Zufußgehen in der Corona-Krise ist repräsentativ für die Wiener Bevölkerung.

In der Online-Umfrage des VCÖ Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Mobilitätsverhalten wurden Mitglieder sowie Unterstützerinnen und Unterstützer des VCÖ zwischen Mitte März und Mitte April 2020 zu Ihre Einschätzungen der Mobilität nach der Covid-19-Pandemie befragt.

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TQS im Auftrag des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigte ein verändertes Mobilitätsverhalten in Niederösterreich: Die stärkste Zunahme erfuhr das zu Fuß gehen, noch vor dem Radfahren.

Eine Befragung der TU-Wien zeigte auf, wie sich das Mobilitätsverhalten in der Alltagsmobilität aufgrund der Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie auswirkte.

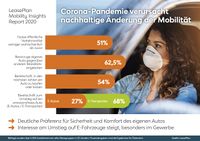

Im Rahmen des LeasePlan Mobility Insights Report "Neue Normalität" wurde eine Befragung von 5000 AutofahrerInnen in 22 Ländern durchgeführt. Eine Auswertung der Ergebnisse für Österreich ist folgend abgebildet.

In einer Umfrage gaben 81% der befragten ÖsterreicherInnen an, den öffentlichen Verkehr nach Corona gleich oft wie vorher zu benutzen. 6% würden dies weniger oft tun, 13% häufiger.

Pkw-Individualverkehr

Allgemein erfreute sich das Auto gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln in Pandemiezeiten einer höheren Beliebtheit. Eine entsprechende Umfrage sagt dieses Verhalten auch für die Zeit nach Corona voraus.

Laut der Asfinag Verkehrsstatistiken wurden im April 2020 auf der Brennerautobahn abschnittsweise um bis zu 80% weniger Autos gezählt als im Vorjahresmonat. Dies entspräche seit Jahresbeginn einer Reduzierung um zwei Millionen Fahrten. Während des zweiten Lockdowns im Herbst 2020 berichtete der ORF von einem 45%-Minus im Pkw-Verkehr am Brenner. Ein Vergleich der Verkehrsstatistiken von April 2020 mit April 2023 zeigt, dass drei Jahre später das Niveau vor Corona wieder erreicht wurde. Im April 2023 waren somit fast fünfmal so viele Fahrzeuge unterwegs als noch im April 2020.

In Wien wurde im Sommer 2020 mehr Verkehr und Stau auf den Straßen verzeichnet (ORF), da CoV-Reisebestimmungen und zugehörige Verunsicherungen die Menschen dazu veranlassten, den Sommer in der Stadt zu verbringen. Da pandemiebedingte Restriktionen wie Abstandsregeln oder Maskenpflicht, das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln für viele Menschen verumständlicht hatten, erfreute sich das Auto andererseits wieder zunehmender Beliebtheit. „Die Leute haben wieder die Bequemlichkeit des Autos entdeckt und sich daran gewöhnt“, meinte auch Dr. Stephan Tischler zur Thematik.

Öffentlicher Verkehr

„Die Öffis haben einen großen Rückschlag erlitten“, war sich VCÖ Pressesprecher Christian Gratzer im TT-Interview sicher. Beispielsweise hat sich in Linz der Anteil der Menschen, die mit den Öffis zur Arbeit fahren, im November 2020 im Vergleich zu 2017 halbiert.

Dieser Rückschlag wurde aber wieder ausgeglichen: Laut der ÖBB-Statistiken ist die Anzahl der beförderten Personen im Schienenpersonenverkehr in Österreich im Jahr 2022 annähernd wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Bereits im Januar 2021 gaben in einer Studie 74 % der Befragten an, dass sie den ÖPNV nach der Krise genauso nutzen wollen wie vor der Krise. 18 % wollen ihn sogar vermehrt nutzen. [2]

Einen gewissen Anteil am Wiedererstarken des öffentlichen Verkehrs hat sicher auch das KlimaTicket, welches seit Oktober 2021 verkauft wird. Bis Dezember 2022 wurden insgesamt 215000 Tickets verkauft. Eine Befragung zur Kundenzufriedenheit zum KlimaTicket im November und Dezember 2022 ergab, dass sich das Mobilitätsverhalten im Vergleich zum Vorjahr bei 40 % der Nutzer zugunsten des öffentlichen Verkehrs entwickelt hat. Bei 36 % gab es keine Veränderung.[3]

Auch der Verkehrsverbund Tirol (VVT) verzeichnete Einbußen aufgrund der Covid-19 Pandemie. Demzufolge gab es im März 2020 196 und im April 2020 212 Jahresticketstornierungen zu beklagen. Stärker zu spüren waren noch die Semesterticketstornierungen von beispielweise StudentInnen, deren Lehrveranstaltungen großteils auf Fernlehre umgestellt wurden. 1300 Stornos solcher Tickets wurden im März 2020 gezählt. Ab 15.06. richtete die ÖBB erstmals seit den Covid19-bedingten Grenzschließungen wieder tägliche Verbindungen nach Deutschland und Italien ein. (Tiroler Tageszeitung, 15.06.2020, S.4)

Aktive Mobilität

Während des Geltungszeitraums der Covid-19 Maßnahmen gab es eine enorme Steigerung der Fahrrad-Beliebtheit in Österreich. Diese Fahrrad-Beliebtheit ebbte, geht man nach den Verkaufszahlen, nach der Pandemie deutlich ab. In einer VCÖ Presseaussendung vom 13.Mai 2020 ist ein regelrechter Boom des Fahrradverkehrs in Österreichs Hauptstadt zu beobachten. Über alle Zählstellen gemittelt, konnte im April 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Zuwachs von 20,2% an Radfahrern und Radfahrerinnen in Wien beobachtet werden. Dieser Boom hält auch nach Corona noch an. Eine Auswertung aller Zählstellen in Wien 2022 ergab, dass die Zahl der Radfahrenden noch leicht gestiegen ist Wie der VCÖ weiter berichtet, konnte im Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar eine gemittelte Steigerung von 45% festgestellt werden. Ein Medienbericht von wienzufuss.at kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass Wienerinnen und Wiener während der Corona-Krise mehr zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind. Auch nach der Pandemie ist der Anteil an zu Fuß gegangenen Wegen in Wien hoch.[4]

Google-Mobility-Report

Einem Google-Mobility-Report bezüglich der Corona-Epidemie in Österreich (23.03.2021) zufolge, hat der Covid-19-Virus deutlichen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Menschen in Österreich. Die Daten erlauben einen Überblick über entsprechende Veränderungen.

COVID-19 & Mobilitätsverhalten in Deutschland

Die Veränderung der Mobilität in Deutschland über den Jahreswechsel 2020/2021 (16.12 - 10.01.) ist vom Tagesspiegel erfasst worden.

Befragungen

Das deutsche DLR hat eine Umfrage zum Thema Wie verändert Corona unsere Mobilität? und die Ergebnisse (05.05.2020) auf einer Webseite ausführlicher zusammengefasst.

Am 28.09.2020 folgten die Ergebnisse einer zweiten Befragung und am 22.12.2020 jene einer dritten Befragung.

Die TU-Dresden veröffentlichte in Mai 2020 einen ersten Zwischenbericht einer Umfrage über den Einfluss des Coronavirus auf das Mobilitätsverhalten. Dabei sollten einerseits Verhaltensänderungen bezüglich der Verkehrsmittelwahl in Krisenzeiten und andererseits Erkenntnisse zur generellen Verbesserung von Verkehrssystemen gewonnen werden.

Eine ADAC Umfrage zeigt, dass Corona die Mobilität deutlich beeinflusst (hat). Erheblich weniger Menschen fahren zur Arbeit. ca. 1/4 der Befragten fühlen sich durch die Einschränkungen in der Mobilität belastet. Ebenso viele Menschen geben an, nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. 27% meinen, dass sie nach der Krise vermehrt zu Fuß unterwegs sein werden. Eine weitere ADAC-Umfrage aus dem Jahr 2023 ergibt, dass dieser "Corona-Knick" wieder wettgemacht wurde.

Im Rahmen des „Fahrrad-Monitors“ in Deutschland wurde im Jahr 2020 eine Sonderstudie zur Verlagerung der Verkehrsmittel-Nutzung und den dahinterliegenden Gründen – differenziert nach Siedlungstypen und sozialen Milieus durchgeführt.“

Eine repräsentative Umfrage von HUK COBURG, zeigt, dass das Auto für die deutsche Bevölkerung das Verkehrsmittel der Wahl bleibt. 67% der Befragten gehen nicht davon aus, dass die Corona-Krise ihr Mobilitätsverhalten langfristig verändern wird. Öffentliche Verkehrsmittel werden genauso wie Sharing Angebote weniger genutzt. 25% gaben hingegen an, dass das Auto während der Pandemie sogar wichtiger für sie geworden ist.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) und die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) starteten gemeinsam eine Online Befragung zum Thema Mobilität in Zeiten von Corona - Auswirkungen auf Nutzung von Bus und Bahn.

Pkw-Individualverkehr

Zukunftsforscher in der Hamburger Morgenpost sehen das Auto vor allem im Urlaubs- aber auch im Alltagsverkehr als Corona-Gewinner.

Ein Bericht über TomTom-Daten in Hamburg zeigt auf, dass wieder mehr Autoverkehr stattfindet und sich die Stoßzeiten corona-bedingt verschieben.

Auch das Handelsblatt zeigt auf, dass der private Pkw mehr genutzt wird und Sharing-Angebote weniger Nachfrage erfahren.

Ein weiterer Medienbericht zeigt, dass sich besonders Auto und Fahrrad in der Krise größerer Beliebtheit erfreuen.

Die Stadt Köln stand im April 2020 vor der Einführung einer flächendeckenden Tempo-30-Zone in der gesamten Innenstadt zum Schutz der RadfahrerInnen. Dies wurde aber nie umgesetzt. Jedoch wurde im Kölner Bezirk Nippes im Jahr 2021 für flächendeckend Tempo 30 gestimmt; der Bezirk scheint daran festzuhalten.

Sozialpsychologische Aspekte

In einem umfassenden Interview spricht Florian Kutzner von der Universität Heidelberg über sozialpsychologische Aspekte der Corona-Krise und deren Einfluss auf das menschliche Verhalten.

Gedankenexperiment im tagesschau-Podcast

In einem Gedankenexperiment wird der Frage auf den Grund gegangen, wie Corona die Mobilität verändern könnte.

Konjunkturpaket der deutschen Bundesregierung

In einem Entwurf des Konjunkturpaketes (03.06.2020), welches Deutschland gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen lassen soll, wird unter anderem auch auf den Verkehrs- bzw. Mobilitätssektor eingegangen. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden soll Gelder fließen, um die Wirtschaft nach dem pandemiebedingten Einbruch wieder anzukurbeln. Dazu sollen insgesamt 130 Milliarden € zur Verfügung gestellt werden. Das Geld war auch für Maßnahmen zur Mobilitätswende vorgesehen.

Die erhoffte wirtschaftliche Belebung fiel in einer Zwischenbilanz von 2021 jedoch geringer aus als erwartet. Als Gründe gelten unter anderem Engpässe in Lieferketten und eine schwächere Nachfrage.

Google-Mobility-Report

Einem Google-Mobility-Report bezüglich der Corona-Epidemie in Deutschland (23.03.2021) zufolge, hat der Covid-19-Virus deutlichen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Menschen in Deutschland. Die Daten erlauben einen Überblick über entsprechende Veränderungen.

Mobilitätsverhalten nach der Coronapandemie

Eine Studie der KCW GmbH im Auftrag von Agora Verkehrswende aus dem Jahr 2024 kommt zu dem Ergebnis, dass die Verkehrsnachfrage des motorisierten Individualverkehrs (MIV) im Vergleich zu 2019 leicht gesunken ist, auch im Zusammenhang mit einer Zunahme von Homeoffice. Im Gegensatz dazu konnte der öffentliche Verkehr (ÖV) das Niveau vor der Pandemie nahezu wieder erreichen, wobei die durchschnittliche Länge der Wege gestiegen ist. Ebenfalls ist die Nachfrage im Schienenpersonenfernverkehr gestiegen. Eine positive Entwicklung des Radverkehrs als Teil der aktiven Mobilität in deutschen Großstädten von 2019 bis 2023 lässt sich jedoch nicht feststellen

COVID-19 & Mobilitätsverhalten in der Schweiz

Öffentlicher Verkehr

In der Schweiz wurden im vierten Quartal 2020 44% weniger Personenkilometer im Vergleich zum Vorjahr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt.

MOBIS: COVID-19

Das Forschungsprojekt MOBIS: COVID-19 der Schweizer Universität ETH Zürich veröffentlich laufende Berichte, die die neuesten Ergebnisse der Studie zum Coronavirus-bedingten Mobilitätsverhalten in der Schweiz beinhalten. Darin werden Neuigkeiten, Risikowahrnehmungen, zurückgelegte Tagesdistanzen, etc. protokolliert, analysiert und zusammengefasst beschrieben. Besonders hervorzuheben ist der Boom des Fahrrads, der auch nach der Pandemie anhält. Das Fahrrad wird hierbei in allen Lebensbereichen verstärkt eingesetzt. Die aktuellsten Berichte finden sich hier. Die durchaus ähnlichen soziokulturellen Voraussetzungen in der Schweiz lassen Schlüsse bezüglich entsprechend ähnlicher Erscheinungen in Österreich zu.

Google-Mobility-Report

Einem Google-Mobility-Report bezüglich der Corona-Epidemie in der Schweiz (23.03.2021) zufolge, hat der Covid-19-Virus deutlichen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Menschen in der Schweiz. Die Daten erlauben einen Überblick über entsprechende Veränderungen.

Politische Maßnahmen zur Beeinflussung der Mobilität

Im Mai und Juni 2021 wurde eine kurze Bestandsaufnahme durchgeführt, um Informationen darüber zu sammeln, welche politischen Initiativen umgesetzt oder in Betracht gezogen wurden, um positive Auswirkungen zu erhalten oder negative Auswirkungen auf die Mobilität zu verringern/vermeiden. Mobilitätsexperten (aus Politik oder Wissenschaft) wurden zu ihren Ansichten über das Land, in dem sie ansässig sind, befragt. Die Ansichten sind nachfolgend zusammengefasst. Für einige Länder haben mehr als ein Experte teilgenommen. In diesen Fällen haben wir angegeben, wie oft die Antworten gegeben wurden. Zu einigen Aspekten gaben die Experten an, dass ihnen keine Maßnahmen bekannt sind. Dies bedeutet nicht per Definition, dass keine politischen Maßnahmen umgesetzt oder in Betracht gezogen wurden.

Österreich (drei Experten)

- Homeoffice bzw. Remote Work: Über den Zeitraum von einem Jahr gab es drei harte Lockdowns und es bestand eine generelle Ausgangsbeschränkung („nur bei dringender Notwendigkeit das Haus verlassen“; während der Pandemie, 1x); es gab Debatten darüber, Unternehmen zu verpflichten, Homeoffice-Angebote auszuweiten, sowie über steuerliche Erleichterungen für Beschäftigte, die von zu Hause arbeiten. (während und nach der Pandemie, 1x) Es fand ein Einstellungswandel statt: Homeoffice ein- bis zweimal pro Woche wird zunehmend als normal angesehen – je nach Branche. (während und nach der Pandemie, 1x)

- Bildung: Schulen verwendeten digitale Plattformen wie Signal; einige Universitäten hatten bereits vor der Pandemie Online-Angebote aufgebaut. (während der Pandemie, 1x) Schon vor COVID gab es Fördermaßnahmen (z. B. WLAN, Tablets), die jedoch aufgrund bürokratischer Hürden nicht umfassend genutzt wurden. Diese Lücken wurden während des Homeschoolings deutlich. Nach den Nationalratswahlen 2021 befürworten alle Parteien die Digitalisierung des Schulwesens. (während und nach der Pandemie, 1x)

- Hauptverkehrszeiten: Keine direkten Maßnahmen bekannt. (2x) Förderung der Digitalisierung im Verkehrsbereich zur Kapazitäts- und Effizienzsteigerung, z. B. durch intelligentes Verkehrsmanagement oder Mobility-as-a-Service (MaaS). (während und nach der Pandemie, 1x)

- Gehen/Radfahren: Umnutzung von Straßenräumen wurde teilweise durchgeführt, aber ob dies langfristig bleibt, ist offen. (während und nach der Pandemie, 1x) Gehen und Radfahren sind Teil des Nationalen Energie- und Klimaplans sowie des Regierungsprogramms; es gibt ein Förderprogramm für entsprechende Infrastrukturen. (während und nach der Pandemie, 1x); in Großstädten wird die Umsetzung bestehender Radverkehrsstrategien beschleunigt, z. B. mit Pop-up-Radwegen. (während und nach der Pandemie, 1x)

- Beliebtheit des Autos: Förderung alternativer Mobilitätsformen wie Carsharing oder Sharing Economy. (während und nach der Pandemie, 1x) Abgesehen von einigen Straßensperrungen für andere Nutzungen und bereits wieder geschlossenen Pop-ups bleibt der Autoverkehr dominant. (während und nach der Pandemie, 1x)

- Öffentlicher Verkehr: FFP2-Maskenpflicht und Abstandsregeln. (während der Pandemie, 1x) Einführung des „1-2-3-Klimatickets“ mit gestaffelten Preisen je nach Anzahl der Bundesländer (1€, 2€, 3€/Tag). (während und nach der Pandemie, 1x) Verstärktes Engagement für klimafreundlichen ÖV und größere Investitionen in Infrastruktur und Bewusstseinsbildung. (nach der Pandemie, 1x)

- Luftverkehr: Einreise- und Reisekontrollen wurden verschärft. (während der Pandemie, 1x) Förderung des Umstiegs auf die Bahn bei Kurz- und Mittelstrecken sowie der Einsatz alternativer Kraftstoffe. (während und nach der Pandemie, 1x) Initiative zur Einschränkung von Kurzstreckenflügen mit unter drei Stunden Bahnalternative – teils umstritten, aber von der Grünen Partei forciert. Lufthansa zeigt ebenfalls Interesse am Bahnverkehr (z. B. Lufthansa-Zug Köln–Frankfurt). (während und nach der Pandemie, 1x)

- Weitere mobilitätsbezogene Maßnahmen: Staat übernimmt Gehalts- und Betriebskosten bei pandemiebedingtem Lockdown. (während der Pandemie, 1x) Keine weiteren Mobilitätsmaßnahmen bekannt. (1x)

Deutschland (zwei Experten)

- Homeoffice bzw. Remote Work: Homeoffice wird massiv finanziell und regulatorisch unterstützt (während der Pandemie). Die Notwendigkeit, die digitale Infrastruktur auch in ländlichen Regionen auszubauen, wird stärker betont (während der Pandemie); es gibt jedoch nach der Pandemie keine gesetzliche Grundlage, die den Arbeitgeber zu Homeoffice verpflichten kann. Es beruht auf freiwilliger Basis. Deutschland ist nach einer Umfrage im November 2024 bei der durchschnittlichen Anzahl der Homeoffice Tage auf Platz zwei.

- Bildung: Es handelt sich weniger um eine Initiative als um einen Prozess, der beschleunigt wurde; Covid hat diesen Prozess erheblich vorangetrieben und es ist wahrscheinlich, dass etwas übrig bleiben wird (während und nach der Pandemie).

- Hauptverkehrszeiten: Nicht bekannt

- Gehen/Radfahren: Es handelt sich weniger um eine konkrete Initiative als um einen beschleunigten Prozess. Das Bewusstsein für eine angemessene Radinfrastruktur ist gestiegen (ein Experte; während und nach der Pandemie). Beispielhaft: In Hamburg wurde mit dem Bau von Pendler-„Autobahnen“ für Fahrräder begonnen und Straßen für den Autoverkehr gesperrt (ein Experte; während und nach der Pandemie)

- Beliebtheit des Autos: Die Förderung des Autos wurde reduziert; langfristig sind politische Maßnahmen wahrscheinlich, die den Autoverkehr und die Autoabhängigkeit verringern (während und nach der Pandemie

- Öffentlicher Verkehr: Öffentliche Verkehrsanbieter wie die Deutsche Bahn bemühen sich, ihr Angebot wie vor der Pandemie aufrechtzuerhalten, um ihre Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Die öffentliche Hand muss dies finanziell absichern. Bemerkung: Dies deutet darauf hin, dass das „Comeback des Autos“ nur eine kurzfristige Phase ist (während und nach der Pandemie)

- Luftverkehr: Bewertung ist schwierig: Einerseits wurden Lufthansa und TUI mit öffentlichen Geldern gerettet, um Insolvenzen zu verhindern. Andererseits wächst der Einfluss der (vermutlich grüneren) Regierung (während und nach der Pandemie)

- Weitere mobilitätsbezogene Maßnahmen: Keine weiteren Maßnahmen genannt.

Luxemburg

- Homeoffice bzw. Remote Work: Homeoffice war in Luxemburg oft begrenzt – hauptsächlich aus steuerlichen Gründen. Viele Arbeitnehmer leben in Nachbarländern (Belgien, Frankreich, Deutschland), dürfen aber nur eine begrenzte Anzahl von Tagen pro Jahr im Homeoffice arbeiten (ca. 20–30 Tage, je nach Land), ohne doppelt besteuert zu werden. Während der Pandemie musste Luxemburg diese Regelungen regelmäßig mit den Nachbarstaaten neu verhandeln. Ein echter Wandel ist nur bei einer Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen möglich (während und nach der Pandemie).

- Bildung: Nicht bekannt

- Hauptverkehrszeiten: Nicht bekannt

- Gehen/Radfahren: Nicht bekannt

- Beliebtheit des Autos: Nicht bekannt

- Öffentlicher Verkehr: Nicht bekannt

- Luftverkehr: Nicht bekannt

- Weitere mobilitätsbezogene Maßnahmen: Nicht bekannt

Niederlande

- Homeoffice bzw. Remote Work: Abschluss von Vereinbarungen mit Arbeitgebern zur Erleichterung der Reisetätigkeit und der Heimarbeit auf langfristiger Basis (während und nach der Pandemie); Erwägung u.a. finanzieller und rechtlicher Maßnahmen, um das Arbeiten von zu Hause aus längerfristig zu erleichtern. Dies befindet sich noch in der Vorbereitungsphase.

- Bildung: Abschluss von Vereinbarungen mit Schulen zur Erleichterung der Reiseverbreitung (während und nach der Pandemie)

- Hauptverkehrszeiten: siehe Homeoffice

- Gehen/Radfahren: Erleichterung der Zunahme von Fußgängern und Radfahrern durch Investitionen in eine sicherere Infrastruktur und die Beseitigung von Engpässen in der Infrastruktur (nicht speziell auf Covid bezogen)

- Beliebtheit des Autos: Breiteres Konzept und Vision zur Förderung eines umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Mobilitätssystems (nicht speziell auf Covid bezogen).

- Öffentlicher Verkehr: Finanzielle Unterstützung für den öffentlichen Verkehr, um die Kapazität zu gewährleisten und einen Ausgleich für weniger Nutzer zu schaffen.

- Luftverkehr: Finanzielle Unterstützung für KLM, um eine geringere Anzahl von Nutzern abzudecken (während der Pandemie); Anregen einer nachhaltigen Erholung, z.B. durch Vereinbarungen mit der Luftfahrtbranche (nach der Pandemie).

- Weitere mobilitätsbezogene Maßnahmen: Keine weiteren Maßnahmen genannt.

COVID-19 & Virtuelle Mobilität

POVIMOB

Im Projekt POVIMOB werden Produkte, Dienstleistungen und Technologien im Bereich virtueller Mobilität identifiziert, die gegenwärtig und zukünftig den potentiell größten Einfluss auf das physische Verkehrsaufkommen haben. Ziel ist die Quantifizierung des Potentials virtueller Mobilität in Österreich bei gleichzeitiger Identifizierung möglicher Barrieren und Rebound-Effekte, sowie die Ableitung von Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zur bestmöglichen Verknüpfung virtueller und physischer Mobilität.

In einem Zwischenbericht wurden im Mai 2020 erste Ergebnisse der durchgeführten Umfrage zusammengefasst und publiziert.

Der POVIMOB Endbericht ist seit Ende des Jahres 2020 verfügbar. In der Projektarbeit wurde zunächst eine umfassende Liste möglicher Ausgestaltungsformen virtueller Mobilität erstellt und in zwei Expertinnen Workshops mit rund 30 TeilnehmerInnen (inkl. Projektteam) diskutiert. Die ExpertInnen kamen dabei zum Ergebnis, dass Homeoffice, Tele-Conferencing und Onlineshopping jene drei Ausgestaltungsformen virtueller Mobilität sind, die in naher Zukunft die größten Auswirkungen auf physisches Verkehrsaufkommen erwarten lassen.

Beteiligungsprozesse in Zeiten von Corona

Das Berliner Institut für Partizipation hat in einer Umfrage mit rund 1700 AkteurInnen erhoben, wie es um Bürgerbeteiligung in Zeiten von Corona steht. Die Ergebnisse sind im Bericht Partizipation in Zeiten von COVID-19 zusammengefasst und können kostenlos unter dem angegebenen Link heruntergeladen werden.

Augmented Reality

Florian Albert hat für das Fraunhofer IAO im Rahmen einer Blogreihe einen Beitrag zum Thema Virtuelle Mobilität in Zeiten von Corona: Welche Reisen können Sie sich sparen und welche nicht? verfasst. Das Thema der virtuellen Mobilität wird durch Ausgangssperren, Kontaktverbote und Social Distancing gerade im momentan noch aktueller als zuvor. Einfache Formen von virtueller Mobilität, wie beispielsweise Videotelefonie oder Online-Meetings sind längst schon Standard. Jedoch können diese Dienste noch lange nicht alle physischen Reisen ersetzen. Weder in der Arbeits- noch in der Tourismuswelt. Eine große Chance eröffnet sich bei der der Betrachtung von erweiterter Virtualität mittels Dienstleistung per Datenbrille. Durch Entwicklungen im Bereich von Augmented Reality (AR) kann hochmoderne Technologie eingesetzt werden, um das Mobilitätsverhalten nachhaltig zu verändern und Präsenztermine zu reduzieren. Dabei werden dem realen Bild, dass der Mensch vor Ort sieht, Informationen über die Datenbrille eingespielt. So können zusätzliche Infos zum tatsächlich gesehenen in Echtzeit gesehen werden. Auch zu touristischen Zwecken lassen sich diese Brillen zweifelsohne nutzen. Von Museumsrundgängen über Fußballstadionbesuche bis hin zur Chinesischen Mauer sind diverse Anwendungsbeispiele denkbar. Basierend auf einer aktuellen Umfrage des Fraunhofer IAO lassen sich äußerst zukunftsträchtige Möglichkeiten in Bezug auf virtuelle Mobilität erahnen.

COVID-19 & Mobilitätsangebote

Verkehrsplanung

Nach den vorübergehenden Lockerungen der COVID-19-Maßnahmen nutzten viele europäische Hauptstädte den Anlass um ihre Verkehrskonzepte zu überarbeiten. Dabei wurde der Fokus unter anderem auf den Umgang mit bzw. die Vermeidung von überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln gelegt. Auch aus einem Artikel aus The Verge ist zu entnehmen, dass es keinen besseren Zeitpunkt für Städte gäbe, deren Verkehrskonzepte zu überdenken.

Ein Strategiepapier der OECD gibt Guidelines für die Neugestaltung des städtischen Raums vor.

Die Stadt Wien hat in dem Fachpapier: Stadtplanung - 02 Covid-19 und die Wiener Stadtplanung Rückschlüsse für Stadtentwicklung und Verkehr aufgrund der Corona-Pandemie gezogen.

In Paris und Brüssel setzte man auf Anreize für Fußgänger und Radfahrer, um Metro, Buss und Straßenbahnen zu entlasten, was sich gleichzeitig positiv auf die Umweltbilanz des urbanen Verkehrs auswirken soll (Link).

Das Polis-Network hat in einem Webinar einige Statements und Links zu Auswirkungen und Reaktionen auf COVID-19 zusammengefasst. Dabei wird auch die Zukunft und nachhaltige urbane Mobilitätslösungen eingegangen.

Öffentlicher Verkehr

Das mobility institute berlin hat einen Handlungsleitfaden für den öffentlichen Verkehr nach dem Lockdown herausgegeben.

Das Mineta Transportation Institute und die San José State University haben eine numerische Studie über Ansteckungsgefahr in einem öffentlichen Verkehr-Bus durchgeführt.

Aktive Mobilität

In einigen Städten wurde den Radfahrern und Fußgängern aufgrund der Pandemie mehr Platz im städtischen Verkehr zugesprochen. Hier finden Sie einen entsprechenden Artikel dazu.

Temporäre Radwege ("Pop-Up-Radweg")

Um dem steigenden Radverkehr insbesondere in den städtischen Ballungsräumen mehr Platz zu verschaffen setzen einige Städte auf kurzfristig und meist nur für eine zeitlich beschränkte Dauer eingerichtete Radwege - oft auch als Pop-Up-Radwege oder Corona-Radweg bezeichnet. Von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wurde eigens Regelpläne zur temporären Einrichtung und Erweiterung von Radverkehrsanlagen online zur Verfügung gestellt. Die Rechtmäßigkeit dieser Einrichtungen wurde unter anderem in Deutschland heftig diskutiert. Während einige Parteien und Interessengemeinschaften den Erhalt der einst als Übergangslösung gedachten Radwege fordern, stemmen sich andere dagegen.

In einem Forschungsbericht evaluierten die Autoren Sebastian Kraus und Nicolas Koch die Auswirkungen von provisorisch - während der COVID-19-Pandemie - angelegten Fahrradinfrastrukturen. Dabei wurden Messwerte aus 106 Europäischen Städten analysiert.

Neue Mobilitätsservices

Dass die COVID-19-Pandemie eine Chance für automatisierte Fahrzeuge ist und deren Entwicklung und Verbreitung sogar beschluenigt kann den verlinkten Artikeln entnommen werden.

Projekte

Barcelona

Um den Sicherheitsabstand wahren zu können, wurden in Barcelona zwölf Kilometer Kfz-Straßen zu Fußgängerzonen. Weiters wurden auf 21 Kilometern Straßen Pop-Up Radwege umgesetzt. Link

Berlin

Allein im Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg wurden in Berlin Pop-up Fahrradstrecken von rund 15 Kilometern geschaffen, die nach und nach in sichere Radwege umgebaut werden sollen. Davon wurden schon 2021 etwa 10 Kilometer in dauerhaft bestehende Radwege umgewandelt.

Birmingham

Die Stadt Birmingham hat einen Notfall-Verkehrsplan (EMERGENCY BIRMINGHAM TRANSPORT PLAN) veröffentlicht. Dieser widmet sich vor allem dem Ziel, mehr Platz für Radfahrerende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger zu schaffen. Link

Brüssel

In Brüssel wurde die gesamte Innenstadt zur Vorrangzone für RadfahrerInnen und FußgängerInnen. AutofahrerInnen müssen sich an ein Tempolimit von 20km/h halten. Link Seit 2021 gilt in ganz Brüssel generell Tempo 30. Tempo 20 gilt in Wohngebieten. Außerdem ist die Region Brüssel-Hauptstadt mittlerweile eine Niedrigemissionszone, in welche sehr umweltbelastende Fahrzeuge nicht einfahren dürfen.[5]

Lissabon

In Lissabon werden Parkplätze durch Gastgärten für Cafés und Restaurants ersetzt, in der Stadt wird flächendeckend Tempo 30 umgesetzt. Das Radwegenetz wird ausgebaut, inklusive Pop-up Radwege von rund 25 Kilometer. Bis September sollen weitere 30 Kilometer folgen. Zudem sollen 7.750 Abstellplätze für Fahrräder errichtet werden. Die Stadt stellt darüber hinaus drei Millionen Euro für Förderungen von Fahrradanschaffungen zur Verfügung. Link. Teile der Innenstadt sind auch als Umweltzone ausgewiesen. Auf Stadtautobahnen gilt Tempo 70. Außerdem ist die Prachtstraße "Avenoda da Liberdade" an Sonn- und Feiertagen autofrei.[6]

London

Um den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Alternative zum öffentlichen Verkehr zu bieten und „social distancing“ zu gewährleisten startet in London eine Initiative für temporäre Fahrradwege, breitere Gehwege sowie Nachbarschaften mit geringem Verkehrsaufkommen. Dafür sollen die Pläne Londons Zentrum in die größte autofreie Zone in einer Hauptstadt weltweit umzuwandeln verwirklicht werden. Link Link Mittlerweile ist das ganze Londoner Stadtgebiet eine Umweltzone. Die genannten Maßnahmen wirken auch nachhaltig.[7]

Mailand

Mailand schaffte Platz zum Gehen und Radfahren. 35 Kilometer Kfz-Fahrbahnen wurden in Radwege und Gehwege umgewandelt. Link

Newcastle

In Newcastle sind Pop-up Radwege, breitere Gehwege sowie mehr Zonen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen von 20km/h geplant. Weiters werden Parkgebühren und das Einführen einer Stadt-Maut, auch für Niedrigemissionsfahrzeuge, in Erwägung gezogen. Link

Oxford

Oxford plant Gehwege zu erweitern, temporär begrenzt Straßen für den motorisierten Verkehr zu schließen, Verbesserungen von Radwegen sowie mehr Abstellmöglichkeiten neben den Straßen für Fahrräder. Link

Paris

In Paris sollen 650 Kilometer neue Radwege entstehen, 50 Kilometer Radwege wurden kurzfristig als Entlastung der U-Bahnen umgesetzt. Link Zudem wird in einem Bericht der Tagesschau von einem allgemeinen Fahrradboom in der französischen Hauptstadt berichtet.

Rom

In Rom wurde der Plan zum Ausbau von rund 150 Kilometern temporären sowie bleibenden Radwegen bestätigt. Vor der Pandemie waren Roms Radwege oft unzusammenhängend. Link Link

COVID-19 & Einstellungen, Wahrnehmungen

Leben in Isolation

Das Lockdown-bedingte Leben in Isolation lässt die Menschen bestimmte Dinge vermissen. Eine Umfrage zeigt auf, welche das sind. Allgemein kann festgehalten werden, dass die Bewegungsfreiheit von über der Hälfte der Befragten genannt wurde, während weniger als 4% gar nichts vermissen.

Das online Marktforschungsinstitut marketagent hat zwei Isolationsreporte für März 2020 und April 2020 herausgegeben, in welchen das Leben der ÖsterreicherInnen während des Lockdowns beschrieben wird.

Unterstützung der Maßnahmen

Eine Meinungsumfrage vom August 2020 befragte Österreicherinnen und Österreicher zu ihrer Meinung zu einzelnen von der Regierung durchgesetzten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus. Die zeitliche Abnahme der UnterstützerInnen in Deutschland (Oktober 2020 - Februar 2021) kann dieser Umfrage entnommen werden.

In einer anderen Umfrage wurde die Belastung durch diese Maßnahmen abgefragt.

Weiter wurden die vermuteten Zukunftschancen durch die Corona-Krise in einer Umfrage abgefragt.

Home Office

Basierend auf einer Umfrage (Mai 2020) von karriere.at können sich 93 Prozent der Österreicher gut vorstellen, auch nach der Krise zumindest an einzelnen Tagen in der Woche zu Hause zu arbeiten. Der größte Teil der 600 Befragten – konkret 72 Prozent - will nicht täglich im Heimbüro arbeiten. [8] Home Office bleibt auch nach der Corona-Pandemie im Trend.[9]

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) hat einen Studienbericht zum Home Office Potenzial veröffentlicht.

Das Projekt POVIMOB hat unter anderem das Potential von Telearbeit im Rahmen einer bestmöglichen Verknüpfung virtueller & physischer Mobilität untersucht. Der Endbericht des Projekts ist seit Ende 2020 verfügbar.

Eine Umfrage vom Januar 2021 fragte die tatsächliche Tätigkeit im Home-Office während der Pandemie ab. Dabei waren zumindest 44% der Befragten zumindest teilweise im Home-Office tätig. 21% taten dies fast vollständig, während 33% dies hingegen gar nicht taten. Weitere 26 Prozent hatten keine Möglichkeit zur Heimarbeit.

Anfang 2021 wurden ebenfalls die Ergebnisse der IHK-Umfrage „Home Office – neue Normalität oder zurück zur Präsenzkultur?“ veröffentlicht.

Einkaufsverhalten

Die Pandemie hat zweifelsohne auch das Einkaufsverhalten der Menschen zumindest vorübergehend verändert. Dass Paketaufkommen in Tirol wird für 2020 auf rund 14 Millionen geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung von ca. 4 Millionen Paketen (ORF, 26.11.2020).

Auch das Einkaufsverhalten in den Supermärkten hat sich durch Corona verändert. 64% der Befragten einer Umfrage geben an, dass sie versuchen würden, anderen KundInnen im Supermarkt auszuweichen. Auch Small-Talk im Geschäft wird bewusst unterlassen.

Verkehrsaufkommen und -sicherheit

Aufgrund des allgemein geringeren Verkehrsaufkommens hat auch die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2020 um rund 22% abgenommen.[10] 2024 starben auf Österreichs Straßen 349 Menschen; nach dem ersten Corona-Jahr 2020 die zweitniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen.[11] Trotz der Zunahme des Verkehrsaufkommens nach der Corona-Pandemie bleibt die Zahl der Verkehrstoten also auf einem niedrigen Niveau.

Der ADAC vermeldet im Freistaat Bayern 43% weniger Staus im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr.

Digitale Kluft

Das Capgemini Research Institute hat in einer Studie die digitale Kluft in der Bevölkerung zu Zeiten der COVID-19 Pandemie offengelegt und die persönlichen Wahrnehmungen der Befragten evaluiert. Diese Kognitive Barriere stellt eine gesellschaftliche Ungleichheit dar, die in weiterer Folge das Mobilitätsverhalten von bestimmten Personengruppen beeinflusst.

Im Oktober 2020 warnten Europaabgeordnete vor der "digitalen Kluft" im Bildungswesen.

COVID-19 & Tourismus

Sommertourismus

Im Frühjahr 2020 wurde eine Umfrage durchgeführt, welche den Einfluss des Coronavirus auf die Planung des Sommerurlaubs der Deutschen im Jahr 2020 untersuchte. Dabei konnte eine generell große Unsicherheit festgestellt werden, während bereits 14% den Sommerurlaub storniert hatten.

Im dritten Quartal 2020 sind die ÖsterreicherInnen coronabedingt deutlich weniger verreist als in den vergangenen Jahren üblich. Der ORF berichtet von einem Minus von 16,8% bei Urlaubsreisen sowie Verwandten- und Bekanntenbesuchen im Vergleich zum Vorjahr. Das Reiseverhalten ist aber wieder auf einem normalen Niveau zurück: im Jahr 2023 gab es deutlich mehr Urlaubsreisen als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Der Tiroler Tourismus hat die Sommersaison 2020 mit einem Minus von rund 30% bei den Nächtigungen beendet. Der ORF berichtet, dass sich die Einbußen im Hochsommer zunächst noch in Grenzen hielten; zu Saisonbeginn und -ende jedoch maßnahmenbedingt massive Einbrüche stattfanden. Wie im Rest Österreichs haben sich die Zahlen in Tirol nach der Corona-Pandemie wieder stabilisiert.[12]

Studienbericht des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung

Das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung hat in einem Studienbericht eine erste Abschätzung der Nächtigungsverluste im Jahr 2020 abgegeben. Darin finden sich Szenarien, die eine Abschätzung der Dimension der zu erwartenden Nächtigungsverluste erlauben. Eine detailliertere Prognose sei angesichts der aktuellen Unsicherheiten nicht möglich.

Unter diesem Link ist eine Sammlung von WIFO-Arbeiten zum Thema "Corona" zu finden.

Klimaverträgliches Reisen & COVID-19-Pandemie

Laut einer VCÖ Publikation hat der Massentourismus und der damit verbundene Massenverkehr Anfang des Jahres 2020 maßgeblich zur Verbreitung des neuartigen Sars-CoV-2-Virus beigetragen und die rasche, weltweite Entwicklung der Pandemie erst ermöglicht. Aufgrund der daraufhin gesetzten Maßnahmen konnte zumindest vorübergehend eine Einschränkung des Massentourismus erreicht werden. Die Attraktivität der Bahn als klimaverträgliches Verkehrsmittel ist aufgrund der strengen Auflagen (z.B. Tragen von Mund-Nase-Schutz) gesunken. Das Fahrrad erfährt jedoch einen wahren Aufschwung. Diese Entwicklung ist durchaus erfreulich, da die Individualität und Klimaverträglichkeit des Rades große Vorteile sind.

Im Jahr 2020 fielen beinahe drei Viertel aller Urlaubsreisen (74,1 %) ins Inland (Vorjahr: 52,5 %).[13]

Toursimusforscher Prof. (FH) Mag. Mag. Dr. Harald Friedl

Der Tourismusforscher Dr. Harald Friedl ist Experte für angewandte Toursimuswissenschaften an der FH JOANNEUM in Bad Gleichenberg. In einem Interview mit ÖW Global berichtet er wonach sich Gäste nach dem Lockdown sehnen und wie das Marketing auf diese Forderungen reagieren muss. Auch langfristige Auswirkungen werden im Interview diskutiert.

Dr. Friedl beschreibt, dass der Urlaub in unserer Kultur ein erlerntes Muster ist. Durch die derzeitige Ausnahmesituation und die zahlreichen Restriktionen können diese Sehnsüchte und Träume jedoch zu einem großen Teil nicht ausgelebt werden. Abhilfe und auch Vorteile bezüglich der Marktstellung schaffen hier Orientierungsmöglichkeiten. Touristen sehnen sich nach Orientierung und wollen wissen, wie sie ihre Bedürfnisse unter den gegebenen Umständen am besten erfüllen können.

Weiters sieht der Tourismusforscher in der derzeit schwierig erscheinenden Situation eine Riesenchance für Österreich. Durch entsprechendes Marketing können die Menschen sehr wohl dazu bewegt werden, die Urlaub in Österreich zu genießen. Durch eine ansprechende Aufbereitung der perspektivenreichen Natur- und Kulturlandschaft in Österreich kann es gelingen, den österreichischen Tourismus weiterzuentwickeln und auch international weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ob nach wie vor die gleichen Reiseziele aufgesucht oder andere Destinationen zukünftig bevorzugt werden, sei schwierig vorherzusagen. Einerseits beginnen die Menschen nach den Grenzöffnungen wieder zu träumen. Andererseits werden sich viele nach angstfreien, vertrauten Urlaubsverläufen sehnen, was einen Urlaub im eigenen Land durchaus begünstigen könnte.

Auch das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit dem Tourismus wurde durch die Corona-Pandemie in den Vordergrund gestellt. Zuvor sprach man höchstens von lokalen, von Terror oder Naturkatastrophen verursachten, Krisen in der Tourismusbranche. Die derzeitige Situation stellt jedoch eine noch nie dagewesene, weltweite Einschränkung des Reiseverkehrs dar. Jetzt geht es vor allem darum langfristig zu denken, und richtig zu handeln. Probleme, wie die Klimakrise werden auch nach einer eventuellen Bewältigung des COVID-19-Virus bestehen bleiben.

Bezüglich der langfristigen Veränderungen des Reiseverhaltens vertritt Dr. Friedl eine klare Meinung: Sobald der Mensch (wieder) die Möglichkeit hat zu verreisen, wird er dies auch tun (was sich auch bestätigt hat). Daher scheint es ihm unbedingt von Nöten zu sein, politische Maßnahmen zu setzen, die beispielsweise fossile Treibstoffe weiter verteuern müssen. Des Weiteren ist die Wirkung des Marketings keinesfalls zu unterschätzen. Das "zuhause bleiben" wird in erster Konsequenz oftmals als "Beraubung der Freiheitsrechte" angesehen. Durch positive Eindrücke aus Werbekampagnen und intelligente Nudges kann es gelingen, den Menschen den Urlaub in Österreich genussvoller zu vermitteln. Durch eine entsprechende Bewusstseinsbildung können Flugreisen reduziert und die Schönheit des eigenen Landes wieder in den Vordergrund gestellt werden.

COVID-19 & Klimawandel / Verkehrswende

Aus einer Ipsos-Studie geht hervor, dass das Coronavirus und der Klimawandel den Menschen gleichermaßen Sorge bereiten und die Themen keinesfalls isoliert betrachtet werden dürfen.

Auch der Biodiversitätsforscher Josef Settele sieht in einem Gastkommentar zur Corona-Politik om Dezember 2020 einen engen Zusammenhang mit dem Klimawandel und fordert langfristiges Denken.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und die Universität Cambridge kommen in einer Studie (publiziert: 26.01.2021) zu dem Schluss, dass der Klimawandel eine Rolle bei der Entstehung undVerbreitung des Corona-Virus gespielt haben könnte.

Studienbericht des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung

Das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung hat in einem Studienbericht eine erste Einschätzung bezüglich COVID-19, dem Klimawandel und Konjunkturpaketen abgegeben. Hier werden klimapolitische Handlungsoptionen während und nach der COVID-19 Pandemie dargestellt.

Corona-Krise als Chance für die Verkehrswende

In einem Blogartikel werden die Chancen für die Verkehrswende durch Corona erörtert.

Auch das Portal für Erneuerbare Energien und die bürgernahe Energiewende beschreibt in einem Bericht, wie die Corona-Pandemie die Verkehrswende beschleunigen kann und wird.

Auch der ARD-Podcast "mal angenommen" beschäftigt sich in einer Ausgabe damit, wie sich die Mobilität durch Corona verändern könnte.

Durch die Zunahme von Home Office konnte in Deutschland von Januar bis Mai 2023 tatsächlich ein Rückgang der Pkw-Belastung von 8,5 % erreicht werden. Die Spitzenwerte der Rushhour seien morgens und nachmittags gesunken.[14] In Hamburg gib es ähnliche Effekte.[15]

Greenpeace-Report

Greenpeace hat einen Report zum Thema Städtische Mobilität nach Corona: Auto Kollaps oder Fahrrad-Boom? veröffentlicht. Darin werden die momentane Situation bezüglich Auto- und Fahrradverkehr, sowie entsprechende Forderungen vorgestellt.

Klimaverträgliches Reisen & COVID-19-Pandemie

Laut einer VCÖ Publikation ist die gegenwärtige Klima-Krise eine wesentliche Rahmenbedingung sowohl hinsichtlich der Ursachen als auch der Wirkungen der COVID-19-Pandemie. (Flächenwidmung, Landnutzung, Fleischkonsum, globalisierte Waren- und PErsonensträme, höhere Temperaturen, steigende Meeresspiegel, mehr Wetterextreme, etc.) Klimaschutz ist daher auch als präventiver Gesundheitsschutz zu sehen.

Vor allem jetzt ist es essentiell in langfristige Entwicklungen zu investieren. Dazu zählt der flächendeckende Ausbau des Bahnnetzes, um eine Alternative zu Flugreisen zu schaffen. Dabei sind sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr zu verbessern. Nur drei Länder in der EU haben in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr für den Ausbau der Bahn als für die Straßeninfrastruktur investiert – dazu zählt auch Österreich. Doch das heißt nicht, dass es mehr Strecken gibt: Wie eine Studie im Auftrag von Greenpeace zeigt, wurden hierzulande seit 1995 über 650 Kilometer Bahnstrecken aufgelassen – das betrifft besonders den Regionalverkehr.[16]

Der Flugverkehr erlebt während der Phase der strengsten Ausgangsbeschränkungen eine Rezession. Aus vorhergegangen Krisen weiß man jedoch, dass der Flugverkehr besonders nach der Überwindung dieser wieder (evtl. sogar stärker) ansteigt. Dies hat sich bestätigt. Finanzhilfen für den Flugverkehr sind daher unbedingt an soziale und ökologische Aspekte zu koppeln. Staatliche Unterstützungen, die auf wirtschaftlichen Aufschwung ausgerichtet sind, sind niemals in Widerspruch zu anderen bereits bestehenden Regelungen zu vergeben.

COVID-19 & Folgen

Veränderter gesellschaftlicher Kontext

Das ZukunftsInstitut analysierte in 4 möglichen Zukunfts-Szenarien einige wichtige Trends, im Rahmen welcher die Gesellschaft aus der COVID-19-Pandemie in eine Post-Corona-Zeit geht.

Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer spricht in einem Interview mit Zeit Online von einer wachsenden Autoritäre in der Krise. Diese Veränderungen würden sich im allgemeinen keinesfalls positiv auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auswirken.

In einem Artikel mit dem Titel "What is the urban without physical mobilities? COVID-19-induced immobility in the mobile risk society" gehen die Autoren Malene Freudendal-Pedersen und Sven Kesselring auf Corona-bedingte gesellschaftliche Veränderungen in Zusammenhang mit der Mobilität ein.

Die Analyse von Bewegungsdaten in den USA suggeriert, dass ein genereller Rückgang in der Mobilität in allen Einkommensschichten zu verzeichnen ist. Der größte Unterschied ist jedoch bei den Wohlhabendsten AmerikanerInnen festzustellen. Die am wenigsten Verdienenden sind auch während der Pandemie vergleichsweise viel unterwegs.

The Guardian berichtet zu Beginn der Corona-Krise davon, dass schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner deutlich schwerwiegender von Coronavirus betroffen sind, als die weiße Bevölkerung. Dies sei auf entsprechende demographische Rahmenbedingungen und Beschäftigungsfelder der afro-amerikanischen Bevölkerung zurückzuführen.

Die Stadt Amsterdam will die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise durch die Implementierung des "Doughnut"-Modells abfedern und so ein nachhaltiges ökonomisches Wachstum erzielen.

Die Autoren Charles Musselwhite, Erel Avineri und Yusak Susilo beschreiben in dem Artikel "Editorial JTH 16 – The Coronavirus Disease COVID-19 and implications for transport and health", wie die coronabedingten Maßnahmen und Restriktionen das zurücklegen von Wegen und die damit in Zusammenhang stehende gesellschaftliche Gesundheit verändern werden. Ähnliches beschreibt Jonas de Vos in dem Artikel "The effect of COVID-19 and subsequent social distancing on travel behavior".

Die Corona-Pandemie sorgte auf jeden Fall für eine Zunahme der Schere zwischen Arm und Reich.

Einfluss auf zukünftige Mobilitätslösungen

Das McKinsey Center for Future Mobility hat eine Analyse veröffentlicht, die auf 3 beispielhafte Szenarien eingeht, wie die COVID-19 Pandemie zukünftige Mobilitätslösungen beeinflusst. Dabei werden die gesamtwirtschaftliche Lage, staatliche Regulierungen, neue Technologien und das sich verändernde Kundenverhalten betrachtet. Laut dieser Analyse wird der Radverkehr zu Lasten des ÖPNV zunehmen und die Pendelmobilität zukünftig an Bedeutung verlieren. Das McKinsey Institut hat ebenfalls Untersuchungen zur Mobilität in China nach der Corona-Krise angestellt.

- Gesamtwirtschaftliche Lage

- Der Welthandel nach dem Corona-Virus ist offensichtlich nur bedingt und sehr schwierig vorherzusagen, wird aber laut Prof. Gabriel Feldmayr eine massive Reduktion erfahren. Diese könnte laut aktuellen Studien bis zu einem Drittel betragen. Grund dafür sind Folgeerscheinungen von unterbrochenen Lieferketten, Produktionsausfällen, Werksschließungen, etc. Gleichzeitig ist aufgrund der momentan angespannten wirtschaftlichen Lage eine Reduktion der Nachfrage von langlebigen Gütern festzustellen. Der Kauf von Waren, die eine höhere Investition verlangen (wie z.B. Autos), wird daher wenn möglich erstmal aufgeschoben.

- Laut der McKinsey Analyse dürfte der Markt für Pkw in diesem Jahr um bis zu 25% einbrechen. In Europa konnten im April rückgängige Verkaufszahlen von bis zu 95% beobachtet werden. Auch der ÖPNV, Ridehailing-Dienste und Anbieter von E-Scootern beklagen ausbleibende Kunden.

- Die NewNormal Szenario-Analyse von der Unternehmensberatung Roland Berger sieht voraus, dass einige Automobilhersteller ihre globale Dominanz und Präsenz nach der Corona-Krise nicht mehr im gleichen Ausmaß ausstrahlen werden. Vielmehr wird hier eine Fokussierung auf die Kernmärkte erwartet. Dabei wird auf regionale Lieferketten gesetzt und es wird vermehrt zu Übernahmen bzw. Kooperationen unter Wettbewerbern kommen. Diesen Trend zur Deglobalisiserung unterstreicht auch Prof. Monika Wohlmann.

- Eine weitere gesamtwirtschaftlich relevante Entwicklung ist die COVID-19-bedingte Ausbremsung von Start-ups der Mobilitätsbranche. Investitionen nehmen ab und die fehlende Nachfrage macht das Geschäft nicht leichter. Im Jahr 2023 haben Start-ups tatsächlich einen schweren Stand. Dennoch wird versucht, neue Wege zu gehen.

- Regulierungen

- Weiters ist laut der McKinsey Analyse davon auszugehen, dass sich die Rolle des Staates in vielerlei Hinsicht verändern wird. Momentan seien durchaus unterschiedliche Reaktionen zu beobachten. Während mancher Orts Umweltvorgaben aufgehoben bzw. gelockert wurden, um so kurzfristig der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, können anderswo umweltfreundliche Förderungen gesehen werden.

- Weltweit konnte durch diverse Einschränkungen eine vorübergehende Reduktion der CO2-Emissionen beobachtet werden. Dabei konnte im Vergleich zu 2019 eine ca. 17 prozentige Abnahme gemessen werden. Dass diese Rückgänge jedoch nur temporär anhalten werden, ist jedoch ebenfalls so gut wie sicher. Ebenso steigt der Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Atmosphäre weiter an. Durch die lange Verweildauer des Gases und diverse komplexe Speichervorgänge in Landregionen und Ozeanen konnte im April 2020 eine ca. 3ppm Steigerung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre gemessen werden.

- Auch die Thematik der Elektro-Autos wird trotz oder gerade wegen der COVID-19-Situation weiterhin kontrovers diskutiert. Während China die Förderungen für E-Autos weiter verlängert, um sich nach wie vor die Vorreiterrolle auf diesem Gebiet zu sichern, wird auch in Deutschland über Kaufanreize beraten. Inwiefern das Auto die Straßen in den Städten nach der Pandemie wieder zurückerobern wird, bleibt abzuwarten. Zahlreiche vorübergehend realisierte fußgänger- und radfahrerfreundliche Projekte dürften evtl. beibehalten werden.

- Technologien

- Zukunftsweisende Technologien und Mobilitätsangebote, wie das Automatisierte Fahren oder verschiedene Sharing-Angebote dürften durch die Covid-19-Pandemie eine Dämpfung, jedoch keinesfalls eine langfristige Beeinträchtigung davongetragen haben. Laut den Einschätzungen des McKinsey-Institutes werden besonders diese Technologien langfristig zu den Gewinnern zählen.

- Auch die E-Mobilität scheint weiter stabil zu bleiben. Die Verkaufszahlen von E-Autos blieben im März und April 2020 in Europa und China relativ konstant. Einzig in den USA, wo durch die geringere Besteuerung von Benzin eine zusätzliche Attraktivierung von Autos mit Verbrennungsmotor vermutet werden kann, brachen die Verkaufszahlen von Elektro-Autos ein.

- Kundenverhalten

- Weiters sind der McKinsey-Analyse Einschätzungen zum Verhalten von Kunden/Kundinnen und deren entsprechend durch die Covid-19-Pandemie veränderten Bedürfnissen zu entnehmen. So wird der Aspekt der Infektionsgefahr bei der Verkehrsmittelwahl berücksichtigt. Einige Menschen werden Verkehrsträger zukünftig so auswählen, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Ein entsprechendes Paper zum Ansteckungsrisiko in Fernzügen der Deutschen Bahn finden Sie hier.

- Im Zuge des Forschungsprojekts Coronamobility der TU Dresden untersuchen Forscher den Einfluss der Pandemie auf das Mobilitätsverhalten der Menschen.

- Automobilität

- In einem Artikel mit dem Titel Automobilities after SARS-CoV-2: "A Socio-Technical Perspective" beschreiben die Autoren Liqiao Wang und Peter Wells die Zukunft des Konzepts der Automobilität nach der Corona-Pandemie aus einer sozio-technischen Perspektive.

Luftfahrt

Eine schwer von der COVID-19 Pandemie getroffene Branche ist die Luftfahrt-Branche. Insbesondere Airlines müssen herbe finanzielle Rückschläge und Passagiereinbußen vermelden. Das McKinsey Institut hat dazu erste Einschätzungen veröffentlicht. Darin wird unter anderem auf die nötigen staatlichen Hilfen bzw. diverse Vergünstigungen für die Betreiber von Passagierairlines eingegangen. Auch in Österreich und Deutschland werden Deals mit führenden Fluggesellschaften abgewickelt.

Statista.de hat einige aktuelle Statistiken zu den Auswirkungen des Coronavirus auf die Luftfahrt [ hier] zusammengefasst.

Investitionsmigration

Eine mögliche Folgeerscheinung der weltweiten Covid-19-Pandemie könnte ein, von FutureMap CEO Dr. Prahag Khanna prognostiziertes Überdenken der individuellen Mobilitätsoptionen sein. Durch die branchenübergreifende Wirkung des Virus, wird es zur Verschiebungen innerhalb der menschlichen Geographie kommen. Dies hieße konkret, dass es verstärkt zu Wohnortsänderungen von ärmlicheren zu reicheren Regionen kommen könnte. Ausschlaggebende Faktoren für die Wahl des neuen Wohnorts wären dann beispielsweise ein gutes Gesundheitssystem. Durch die momentan boomende Investitionsmigration könnten solche Vorhaben ermöglicht werden.

Erwartete Post-Covid Effekte in einigen Ländern

Wir haben im Mai und Juni eine kurze Bestandsaufnahme gemacht, um Informationen darüber zu sammeln, welche strukturellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Mobilität (nach Lockerung der Maßnahmen) in anderen Ländern zu erwarten sind. Dazu befragten wir einige Mobilitätsexperten (aus Politik oder Wissenschaft) zu ihren Ansichten in Bezug auf das Land, in dem sie ansässig sind. Die Ansichten sind in den beiden folgenden Tabellen zusammengefasst. Persönlichere Meinungen der Experten werden als Anmerkungen zitiert. Für einige Länder haben mehr als ein Experte teilgenommen. In diesen Fällen haben wir angegeben, wie oft die Antworten gegeben wurden.

Österreich

- Öffentlicher Verkehr: Zwei Experten erwarten einen leichten Rückgang, einer einen starken Rückgang

- Anmerkung: Es sollte zwischen innerstädtischem, regionalem und Fernverkehr unterschieden werden.

- Autoverkehr: Drei Experten erwarten einen leichten Anstieg

- Gehen/Radfahren: Zwei Experten erwarten einen leichten Anstieg, einer einen starken Anstieg

- Bildungsverkehr: Jeweils ein Experte erwartet: leichten Rückgang, keine Veränderung, starken Rückgang

- Pendelverkehr: Jeweils ein Experte erwartet: keine Veränderung, starken Rückgang, leichten Rückgang

- Internationale Mobilität: Ein Experte erwartet keine Veränderung, zwei Experten erwarten einen starken Rückgang

- Weitere Effekte: Zunahme der Mikromobilität; Unterschiede zwischen Stadt, Region und Fernverkehr; deutliche Unterschiede zwischen den drei COVID-Wellen: Die meisten Veränderungen wurden in der ersten Welle festgestellt (z. B. Homeoffice), während Bildungswege vor allem in der zweiten und dritten Welle sowie dazwischen abnahmen.

Deutschland

- Öffentlicher Verkehr: Leichter Rückgang erwartet

- Autoverkehr: Keine Veränderung erwartet

- Gehen/Radfahren: Leichter Anstieg erwartet

- Bildungsverkehr: Keine Veränderung erwartet

- Pendelverkehr: Leichter Rückgang erwartet

- Anmerkung: Es ist bereits eine gewisse Frustration gegenüber der Virtualisierung spürbar: Homeoffice hat an gefühlter Attraktivität verloren, da auch Nachteile deutlich wurden. Dennoch dürfte Homeoffice häufiger zum Standard werden.

- Internationale Mobilität: Leichter Rückgang erwartet

- Anmerkung: Der Rückgang internationaler Reisen dürfte nur vorübergehend sein – bedingt weniger durch COVID als durch den Klimawandel.

- Weitere Effekte: Vermehrte Virtualisierung von Aktivitäten (z. B. Homeoffice), dadurch stärkere Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr als auf das Auto. Zunehmendes Interesse an suburbanem Wohnen (entgegen dem langjährigen Trend).

Luxemburg

- Öffentlicher Verkehr: Keine Veränderung erwartet

- Autoverkehr: Keine Veränderung erwartet

- Gehen/Radfahren: Leichter Anstieg erwartet

- Bildungsverkehr: Keine Veränderung erwartet

- Pendelverkehr: Leichter Rückgang erwartet

- Anmerkung: Telearbeit könnte künftig eine größere Rolle in der Arbeitskultur spielen. Aufgrund steuerlicher Regelungen war sie bislang eingeschränkt, insbesondere für Grenzpendler. Während der Pandemie mussten neue Abkommen mit Nachbarländern getroffen werden. Ein nachhaltiger Wandel erfordert eine Änderung der Steuerpolitik.

- Internationale Mobilität: Leichter Rückgang erwartet

- Weitere Effekte: Keine

Niederlande

- Öffentlicher Verkehr: Leichter Rückgang erwartet

- Autoverkehr: Keine Veränderung erwartet

- Gehen/Radfahren: Leichter Anstieg erwartet

- Bildungsverkehr: Keine Veränderung erwartet

- Pendelverkehr: Leichter Rückgang erwartet

- Internationale Mobilität: Geringer Rückgang oder keine Veränderung erwartet

- Weitere Effekte: Keine

Weblinks

- PoviMob Potentiale virtueller Mobilität, Rahmen & Maßnahmen für eine bestmögliche Verknüpfung virtueller & physischer Mobilität

- Stadt Wien Mobilität in ausgewählten europäischen Städten durch Covid

- Google Veränderte Mobilitätsmuster durch Covid, weltweit nach Nationalstaat (wird seit dem 15.10.2022 nicht mehr aktualisiert)

- Google Veränderte Mobilitätsmuster durch Covid, Österreich gesamt und nach Bundesländern

Referenzen

- ↑ Tischler, Stephan (2020): Osterhase statt Osterstau auf Autobahnen, APA Science (6.4.2020), Online: https://science.apa.at/power-search/13038092199847740361 (zuletzt geprüft am: 22.01.2025)

- ↑ Krämer,A. & Hercher, J. (2020). OpinionTRAIN: „ÖPNV: Kontaktängste und veränderte Arbeitsorganisation bestimmen die Nachfrageentwicklung bei Bussen und Bahnen in 2021“, S.17. Online: https://www.rogator.de/app/uploads/2021/01/Rogator_OpinionTRAIN2021_Herausforderung-f%C3%BCr-den-%C3%96PVN.pdf

- ↑ BMK (2023). Befragung zur Kund:innenzufriedenheit zum KlimaTicket, S. 12-13. Online: https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:4eb7db11-fde9-4f95-9862-d707dc52bef1/Befragung-KundInnenzufriedenheit-KlimaTicket-2022.pdf

- ↑ Mobilitätsagentur Wien GmbH (2023). Wien geht zu Fuß. Online: https://www.wienzufuss.at/2023/03/24/wien-geht-zu-fuss/ (Zuletzt geprüft am: 05.10.2023)

- ↑ Mobile LEZ (o.D.). Die Region Brüssel-Hauptstadt ist eine Niedrigemissionszone oder eine Low Emission Zone. Online: https://lez.brussels/mytax/de/ (zuletzt geprüft am: 08.10.2023)

- ↑ Süddeutsche Zeitung (2022). Die Straße der Freiheit wird autofrei. Online: https://www.sueddeutsche.de/panorama/portugal-lissabon-prunkstrasse-avenida-da-liberdade-autofrei-tempolimit-klimaschutz-1.5583507 (zuletzt geprüft am: 08.10.2023)

- ↑ Watson (2023). Anstatt das Auto zu nehmen: In London fahren immer mehr Menschen Fahrrad. Online: https://www.watson.de/nachhaltigkeit/good-news/807769589-anstatt-das-auto-zu-nehmen-in-london-fahren-immer-mehr-menschen-fahrrad (zuletzt geprüft am: 08.10.2023)

- ↑ karriere.at: Homeoffice nach der Krise: 93 Prozent der Österreicher dafür (Presseaussendung, 14.5.2020)

- ↑ Zdfheute (2023). Studie: Homeoffice bleibt im Trend. Online: https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/homeoffice-arbeitnehmer-studie-100.html (zuletzt geprüft am: 16.10.2023)

- ↑ ORF (2020). Lockdown drückte Zahl der Verkehrstoten. Online: https://oesterreich.orf.at/stories/3072662/ (zuletzt geprüft am: 22.01.2025)

- ↑ Bundesministerium für Inneres (o.D.). Unfallstatistik 2024. Online: https://www.bmi.gv.at/202/Verkehrsangelegenheiten/unfallstatistik_vorjahr.aspx (zuletzt geprüft am: 22.01.2025)

- ↑ Land Tirol (o.D.). Tourismus in Tirol. Online: https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/tourismus/ (zuletzt grprüft am: 22.01.2025)

- ↑ Statistik Austria (2021). Urlaubs- und Geschäftsreisen: Kalenderjahr 2020. Online:https://www.statistik.at/fileadmin/publications/Urlaubs-_und_Geschaeftsreisen_2020.pdf

- ↑ Deutschlandfunk (2023). Verkehrsaufkommen durch Corona-Pandemie offenbar zurückgegangen. Online: https://www.deutschlandfunk.de/verkehrsaufkommen-durch-corona-pandemie-offenbar-zurueckgegangen-112.html (zuletzt geprüft am: 22.01.2025)

- ↑ Tobias Stahl (2023). Trotz mehr Autos gibt es weniger Verkehr: Wie Hamburg die Verkehrswende packt. Online: https://efahrer.chip.de/news/trotz-mehr-autos-gibt-es-weniger-verkehr-wie-hamburg-die-verkehrswende-packt_1012831 (zuletzt geprüft am: 22.01.2025)

- ↑ ORF (2023). Österreich verlor über 650 km Bahnstrecken. Online: https://orf.at/stories/3331669/ (zuletzt geprüft am: 22.01.2025)